初冬时节,辽宁省盘锦市红海滩的万顷滩涂渐渐冰封,呈现出冰天雪地里的壮美奇观。今年恰逢盘锦建市40周年,从辽宁的“南大荒”到北方的“鱼米之乡”,时间见证着这座北方小城经济社会高质量发展迈出的坚实步伐。

但同时,盘锦地处辽河三角洲中心地带、辽河入海口处,素有“九河下梢、十年九涝”的说法。境内大小河流21条,上防洪水、中防内涝、下防海潮是全市防汛减灾工作面临的三重挑战。多年来,盘锦市气象部门以习近平总书记关于气象工作重要指示精神为根本遵循,坚持人民至上、生命至上,不断加强科技创新和服务保障能力,因地制宜趋利避害,在加快推进气象科技能力现代化和社会服务现代化的道路上奋勇向前。

防灾减损——

数智场景护航 力争“大汛无大灾”

今年汛期,盘锦先后经历8轮强降雨天气过程,平均降水量达685.3毫米,约是常年同期(394.8毫米)的1.8倍,全域大中小河流均出现不同程度洪水,防汛形势严峻。

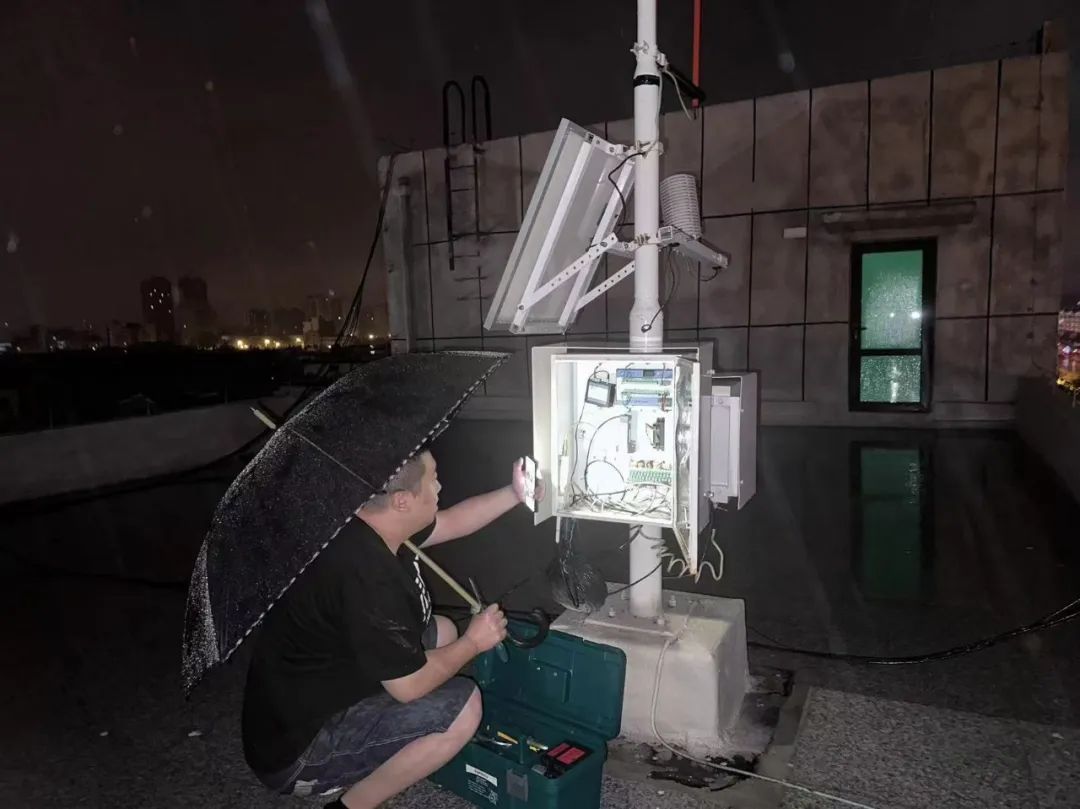

“近年来,极端天气多发频发。2022年‘绕阳河’发生洪水后,我们多次总结复盘,希望全面提升防灾减灾救灾能力。以‘防汛数字化’为切入点,我们打造了盘锦气象应急指挥平台。”盘锦市气象局副局长任智勇介绍,该平台统筹整合了气象、水利、应急管理等多部门数据资源,汇集防洪险工险段、防汛责任人信息、应急物资储备、避难场所、河道水情、水库库容、重点石化企业等具体信息,一张图叠加展示全省、全市降水实况和重点流域面雨量、水情信息,形成海陆空一体化空间数据环境,为全市防汛指挥调度提供了有力支持。

在此基础上,盘锦市气象部门通过“平台演示+现场讲解+科普宣传”的方式,让以气象预报预警为先导的防汛指挥调度更加精准迅速。7月25日至26日,盘锦市普降大暴雨,局部特大暴雨,市气象部门扎实开展“131631”递进式气象服务,依托气象应急指挥平台,市防汛抗旱指挥部在市气象局现场办公,实时调度强降雨防御工作。气象部门通过应急指挥平台展示前期流域及本地降雨实况,实时调阅分析卫星云图、天气图、雷达回波图,研判后续天气演变趋势及可能对人民群众和基础设施产生的影响,并结合地方党政领导需求适时科普气象常识。“今年的8轮强降雨过程中,市领导坐镇市气象局召开7次全市防汛工作会议,根据气象部门的预报预警及时启动防汛应急响应。”任智勇说,“一来二去,市政府的领导都快成半个气象专家了。”

与此同时,盘锦市气象部门还将该平台嵌入到水文、水利、应急管理等部门防汛工作体系中,助力各部门依托平台汇报水情、汛情、物资储备等情况,形成全市数字化防汛抗洪救灾综合应用场景。业务集约联动、数据高效融合、场景服务智能的气象新模式,也在今年汛期助力盘锦市实现了“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的目标。

趋利保丰——

精细服务“盘锦大米”质效双升

籽粒晶莹、营养丰富,如今的“盘锦大米”早已远近闻名。但其实,盘锦是退海平原,土壤含盐量高,早年间,除了耐盐的芦苇,农作物很难生长。为了“吃饱饭”,蟹稻种养成为盘锦人摸索出的向盐碱地要“粮食”的好办法。通过土壤改良、精心耕作等方式,盘锦水稻产量约占辽宁省的四分之一,当地还培育出了碱地柿子、红树莓等特色优质农产品。

11月中下旬,记者来到位于盘锦市大洼区清水镇的千鹤米业有限公司,占地约40000平方米的工厂内,各类稻米加工存储设备一应俱全,几名工人正在为顾客的网购订单进行打包。工厂后面,万亩稻田已收割完毕,观光走廊、稻田风车……独特的稻作文化景观让人心旷神怡。

“多年来,大洼区气象局一直为我们的粮食生产保驾护航,针对水稻关键农时及农事、水稻生育期等及时开展农业气象服务。”千鹤米业有限公司生产经理张继明说,“甭管阴天雨天,我们都能提前收到气象预报预警,比如在要给水稻灌溉时,提前收到当晚有雨的信息,我们就不上水了,既省水电费又保证苗不缺水。”

今年4月,盘锦市首次开展水稻生产气象服务效益对比试验。千鹤米业种植基地作为其中一个试验区,大洼区气象局多次前往稻田地块调研,并针对今春水稻备黑土、做苗床、种子包衣等生产环节提供精细预报预警服务。

10月中旬,大洼区气象局联合辽宁省盐碱地利用研究所、盘锦市农业技术服务中心派出5名专家,深入对比试验种植区开展水稻测产工作。“俺们家今年参与对比试验每亩增产100斤左右,一亩地能多挣130元钱。”在大洼区气象局办公楼后面,大洼街道欣荣社区农户纪德生老两口也将自家的50亩土地作为了试验田。

“我们通过自主研发的水稻气象服务保障业务平台对水稻进行管理。”大洼区气象台台长张美玲边展示边说,平台上清晰可见水稻生育期预报、产量预报及灾害指标等数据。

今年7月,大洼区气象科技农场正式揭牌成立。区气象局联合多部门,利用气象科技,实时监测农田气候环境,土壤、水质等情况,为农业生产提供科学依据;并引入农产品检验检测技术、农产品溯源码等,提高农业生产效率及农产品的品质和附值。

择退海良田而垦,伴海韵河风而耕。如今的盘锦,产业与生态融合,美丽与发展同行,当地气象部门也将继续为绘就“产业兴旺、生态优美、百姓安康”的美好画卷贡献力量!

作者:刘丹 张倩 于桐 曲原 王斌飞(李党红 王鹏 姜晓辉 孙铭谦对本文有贡献)