青光眼作为全球首位不可逆致盲眼病,其早期筛查与干预一直是公共卫生领域的核心挑战。青光眼发病隐匿、病程进展隐蔽,往往在患者毫无察觉中悄悄损害视力,等出现明显症状时,视功能已发生不可逆的严重损伤,所以被称为“视力盗贼”。

近日,辽宁何氏医学院视觉智能中心代光政博士及团队成员张晨光、闫海茹、党煜联合何氏眼科医院、何氏眼产业集团、辽宁蜻蜓健康科技科研团队多方合力,在国际数字医学领域的顶级期刊《npj Digital Medicine》(IF:15.1 )发表题为“基于便携式裂隙灯的狭窄前房角智能筛查”的研究论文。该研究评估了便携式裂隙灯配合人工智能先进算法从眼前节图像中识别前房角狭窄(NACA)的可行性,为原发性闭角型青光眼(PACG)的早期筛查提供了新的解决方案。

技术突破 AI+便携式裂隙灯让青光眼筛查更高效便捷

青光眼是全球范围内引发不可逆性致盲的主要病因。青光眼主要分为三大类:原发性青光眼、继发性青光眼和儿童性青光眼。原发性青光眼是最常见的类型,又分为原发性开角型青光眼和原发性闭角型青光眼。其中,PACG是致盲率极高的青光眼类型,其特征表现为前房浅且房角狭窄。据统计,PACG在全球40岁及以上人群中患病率约为0.6%,且亚洲地区患病率更高,中国和日本等区域患病率介于0.75%-1.19%之间,女性患者比例显著高于男性,且患病率随年龄增长而升高。定期筛查对40岁以上人群或高危个体至关重要,可实现早期发现并预防严重视力损伤。

“青光眼的筛查必须前移,在房角完全关闭前识别高危人群,是预防失明的关键窗口期。”代光政博士表示。

值得关注的是,传统的青光眼筛查存在诸多局限。作为检测房角状态金标准的房角镜检查,因侵入性强且操作复杂,仅适用于专科眼科环境,不适合大规模社区筛查;其他非接触式检测方法要么依赖主观判断,要么设备昂贵,且大多需要专业人员操作。

针对上述问题,研究团队从青光眼数据库构建到算法开发进行了深入探索,采用改良移动相机拍摄眼前节图像,开发出识别NACA的算法。通过对图像进行预处理、分割角膜与虹膜光带及拟合中央前房截面,计算出八个生物参数。在训练数据集中,使用这些参数识别NACA的准确率最高可达0.85,曲线下面积(AUC)最高可达0.90。内部测试数据集的表现也较为可观,准确率最高为0.88,灵敏度最高为0.95,特异性最高为1.00。此外,集成模型通过融合八个生物参数,在内部验证数据集中表现出优异的诊断性能:灵敏度达0.90、特异性为0.85此外,集成模型(汇总八个生物参数)在内部测试数据集上的灵敏度达到0.90,特异性达到0.85,其综合诊断效能与专业级Scheimpflug成像设备相当。配备先进算法的便携式裂隙灯系统,在青光眼风险筛查中展现出显著的应用潜力。

图说:便携式裂隙灯。该图显示了研究中使用的便携式裂隙灯的紧凑设计和关键特征。

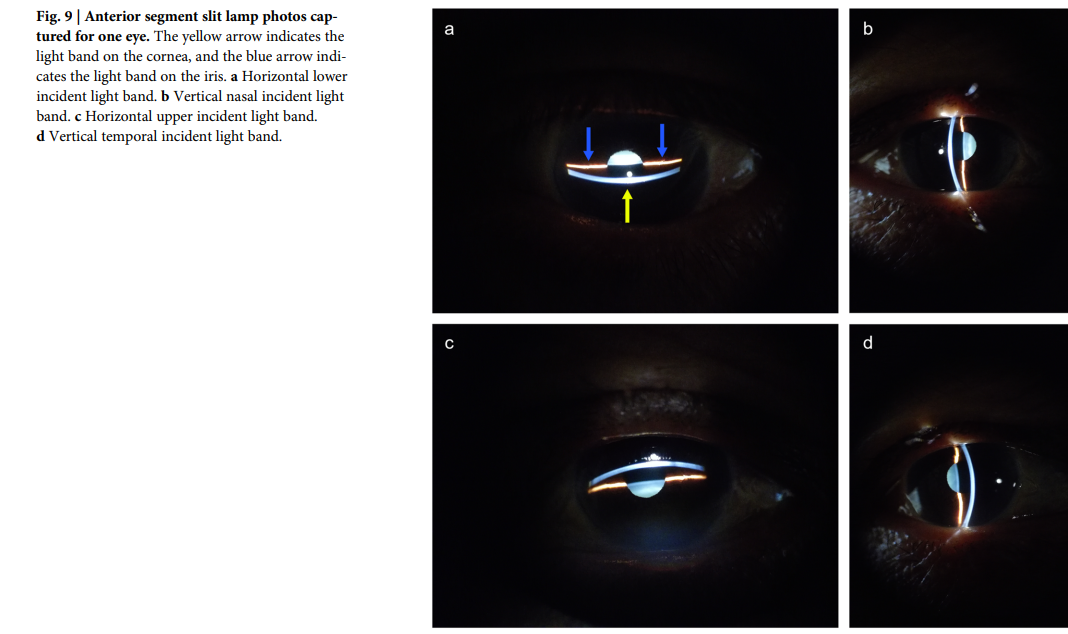

图说:便携式裂隙灯捕获的一只眼睛前段照片。

值得一提的是,该研究采用的便携式裂隙灯(型号ISPECTOR MINI HE 010-21)由辽宁何氏医学院与爱络博智能科技有限公司合作共同研发,该款便携式裂隙灯体积小巧、重量仅100克,操作便捷,配合智能手机即可完成图像采集,解决了传统设备价格昂贵、不便携带的问题。此次研究充分展现了人工智能与便携式医疗设备结合在眼病筛查领域的应用前景,这意味着未来在基层医疗机构、社区甚至偏远地区,都可能实现便捷高效的青光眼筛查,让更多人受益于早期检测和干预。

当然,这款设备仍在“成长”。尽管该模型在外部数据集上的性能有所下降,存在泛化挑战,主要受手持设备拍摄稳定性和环境光线等因素影响,但研究团队已制定了改进计划,如设计专用眼罩增强稳定性、优化光带分割和前房角拟合算法等。

科技普惠 推动更多创新成果造福百姓

近年来,人工智能(AI)技术在医疗领域的应用越来越广泛,尤其是在眼科诊断方面,AI展现出了巨大的潜力。

“这项研究为PACG的早期筛查开辟了全新路径,这一成果不仅是科技创新的结晶,更是医教产研深度融合的创新实践。”代光政博士表示,随着技术的不断优化和拓展,AI赋能的智能筛查手段有望改写社区和乡村基层青光眼防控格局。

作为以创新科技驱动的数字眼健康生态产业集团,何氏眼科为此次研究提供了坚实的支撑。未来,何氏眼科将围绕“健康中国”战略方向,充分发挥眼健康全产业链生态平台优势,借助人工智能、基因、干细胞等尖端技术,推动眼健康服务向智能化、精准化和普惠化方向转型,努力让更多的科技创新成果惠及百姓,造福百姓。

(赵威 刘适铖|编辑 中国日报辽宁记者站 吴勇)